※本記事は2021年11月に掲載されたものです

彫刻づくりとは余計なものを取り除いていく作業

1980年兵庫県生まれ。東京造形大学美術学部彫刻専攻、愛知県立芸術大学美術研究科彫刻専攻卒業。原寸大の動物彫刻の他、ミニチュア彫刻、動物のカプセルトイの原型制作なども手がける。著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』(雷鳥社)、『猫を彫る』(辰巳出版)などがある。 |

運慶が仁王像を彫っているのを見物しながら「能(よ)くああ無造作に鑿(のみ)を使って、思う様な眉(まみえ)や鼻が出来るものだな」とつぶやくと、隣にいた男が「なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋(うま)っているのを、鑿と槌(つち)の力で掘り出すまでだ。まるで、土の中から石を掘り出す様なものだから決して間違う筈(はず)はない」と言う──。そんな場面が夏目漱石の「夢十夜」にある。

「運慶よりももっと古い時代のミケランジェロや、さらにその昔のエジプト彫刻の時代から言われていたことですよね」

動物彫刻家のはしもとみお氏はそう話す。

「彫刻の完成体となる形が水桶の中に沈んでいて、栓を抜いて水が減っていくと、次第にその形が姿を現してくる。ミケランジェロは、彫刻づくりをそんなふうに表現しています」

運慶にとっての仁王像を取り囲む木や、ミケランジェロにとっての水桶の中の水は、彫刻にとって「余計なもの」だ。彫刻とは、余計なものを丹念に取り除いていく作業なのだとはしもと氏は言う。そして、何が余計で、何を捨てるべきかを見極めることが最も難しいのだと。

肖像彫刻に100%の完成はない

はしもと氏の愛犬「月くん」。亡くなった先代の月くんの後を継いで、はしもと氏にいつも寄り添っている

|

動物を専門に手がけるはしもと氏の彫刻づくりは、対象を徹底的に観察するところから始まる。犬や猫をひたすら見て、触れ合い、存在感を丸ごとつかむ。飼い主とも徹底的に話し合い、その動物の生命感が最も表れるポーズや表情を見極めていく。

「とにかくインプットが大事だと思っています。実寸大の彫刻は、完成させるまでに最低でもひと月はかかりますが、そのうちの3週間をインプットに費やすこともあります」

死んでしまった動物を彫刻にする場合以外は、必ず対象となる動物に直接会うことにしている。写真から伝わるものと生きている姿から伝わるものは別だと感じるからだ。たとえ10秒でも会うことができれば、そこから得られるものは必ずある。そうはしもと氏は言う。スケッチもするが、それは最後の彩色の参考にするためだ。完成予想図をすべて頭の中で細部まで描き切ってから、ようやく木に向かい合う。

アトリエとしている民家近くに広がるのどかな田園風景。「制作に没頭するには理想的な場所」とはしもと氏は言う。家の裏にはストーブ用の薪が積まれていた

|

大きな木材から形を切り出す「一木造り」と言われる方法で彫刻をつくるのがはしもと氏のスタイルだ。素材のクスノキは、虫よけに効果のある樟脳を成分として含むため、昔から仏像づくりなどに用いられてきた木材である。これを電動チェーンソーでザクザクと削る工程から作業は始まる。

ある程度の形ができた後は、鑿と彫刻刀での作業となる。はしもと氏の彫刻づくりの大きな特徴は、何よりもテンポの良さにある。チェーンソーや鑿を使って、躊躇なく迅速に木端を切り落としていく。

「丁寧にゆっくり削っても、一気に削っても、削ってしまった部分はなくなってしまうわけですよね。それに余計な時間をかけない方がいいと思っています。とにかくリズムに乗って、どんどん彫り進めていくことを大切にしています」

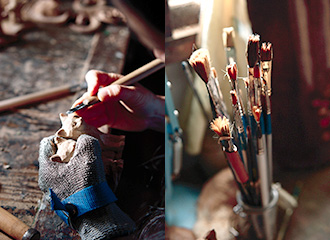

左/細かなところを削る際は彫刻刀を使う。先輩や知人から譲り受けたものが多いという

右/午前中は実寸大の彫刻の制作に充て、午後からは机に向かって個展などで販売するミニチュアの彫刻づくりに励む |

頭の中に鮮明に描いたイメージを木材に伝えるのは手と刃物だ。刃物は自分の体の一部なので、借り物の道具で彫ることはできない。指先を少し切っただけで仕事ができなくなることもある。頭と心と手と道具を完全に一体化させるには、極度の集中力を要する。その状態を長時間維持することは難しいので、午前中の3時間ほどが勝負となる。

彫刻は、彫りすぎて失敗することはほとんどないとはしもと氏は言う。むしろ「彫れなさすぎる」ことが問題なのだと。

「頭の中のイメージがぼんやりしていると、確信を持って彫り進めることができないんです。だから、どうしても彫りが甘くなってしまいます。どこまで彫り進めることができるか。そこが彫刻家の腕の見せどころだと思っています」

左/ミニチュアの彫刻の細部を削り込む。サイズは小さいが、一つひとつに実在のモデルがいる

右/最後の彩色に使う筆。水性の絵の具とこれらの筆を使って、毛並みを再現していく |

彫りながら、距離を取って眺めたり、光の当たり方を変えたりして、何度も何度も彫刻の「彫れ具合」を確認する。最後に、目に漆を入れ、毛並みを水彩絵の具で表現したところで、彫刻はとりあえずの完成となる。「とりあえず」というのは、肖像彫刻に100%の完成はないからだ。どれほど優れた彫刻でも、現実に生きて動いている動物以上になることはない。最も美しいのは現実であって、芸術は現実を超えることはできない。そうはしもと氏は言う。しかし、彫刻づくりはどこかで完結させなければならない。

「一番いいところで終わるのが大事なんです。時間をかけすぎると、変な癖が出てきたり、自分の技術を見せたくなったりして、彫刻の生命感が失われていきます。リズムよく進めていって、彫刻が最も生命感のあるところで終わる。その判断が大切だと思っています」

自分からにじみ出る命が彫刻の命となる

ミニチュアの彫刻では、はしもと氏の独自のイメージが表現されることが多い

|

子どもの頃から動物が好きで、動物園の飼育員か獣医師になるのが夢だった。人生の転機となったのは、1995年の阪神・淡路大震災だった。

「あの地震の後、近所の犬や猫がみんないなくなってしまって、生きているのか、死んでしまったのかも分かりませんでした。もしかしたら、みんな死んでしまったのかもしれない。命が突然失われることもあるんだ。一度失われてしまった命はもう元には戻せないんだ──。そんなことを考えました」

動物に関わる仕事がしたいという夢と、命が一瞬で失われてしまうという体験が結びついて、動物の命を長く残していく仕事がしたいと考えるようになった。命を形として残していく仕事。それが彼女にとっての彫刻だった。

上/はしもと氏が描いた猫のスケッチ。デッサンに打ち込むことで画力を磨いたという

下/アトリエのあらゆるところに動物の存在があふれている |

「美術の勉強を始めたのは高校2年生の冬でした。それまでは理数系だったので、美大に行きたいと言ったら先生はびっくりしていましたね(笑)。結局、3年間浪人しても行きたかった大学には入れなかったのですが、高2から浪人の間の4年ちょっとの時間は、今思えば私にとってとても大事な時間でした。その時期に動物のデッサンに徹底的に取り組んだことが今に生きているからです」

浪人時代に木彫りの勉強をしたわけではないが、大学に入って彫刻を始めると、すぐに立体表現ができるようになったという。

「2次元の絵のタッチとまったく同じ3次元の彫刻をすぐにつくれるようになりました。自分でも不思議でしたね。デッサンを訓練したおかげだと思います」

現在に至る道が開けたのは、大学の教師が飼っていた愛犬の彫刻をつくってからだ。出来上がった彫刻を教師は気に入って、買い取ってくれたという。「これを仕事にしたらどうかな。自分の大切な子の彫刻が欲しいという人は、たくさんいると思うよ」──。そんな言葉に背中を押され、大学時代から肖像彫刻づくりを請け負うようになった。

「柴犬の彫刻とか三毛猫の彫刻をつくってきた人はたくさんいます。でも、この世に1頭しかいない犬の個性を写し取って、その子の肖像をつくることを専門にしている彫刻家はいなかったし、今も私以外には多分いないと思います」

自身の肖像彫刻に向かい合う月くん(手前)。伏せているのは亡くなった先代の月くんだ。すべての彫刻が今にも動きだしそうな生命力にあふれている

|

例えば、ある犬の写真を何枚も撮影して3Dデータを生成し、それをもとに3Dプリンターで立体をつくれば、その犬に「そっくり」の像はできるだろう。しかしその像が、生き生きとした命を宿すことは恐らくない。むしろ、子どもが粘土でつくった犬の姿の方が生命力を感じさせることもある。それが造形の不思議で面白いところだとはしもと氏は言う。

「動物って、静止していることがないんですよ。呼吸で胸が波打っていたり、舌を動かしていたり、震えていたりと、いつだって動いているんです。それを静止した立体像にするには、姿形をそっくり写し取るのではなく、その子の命のリズムのようなものを一度自分の中に取り込む必要があると思うんです。その命を自分からにじみ出させることで、彫刻の命を探し出す。そんなふうに考えています」

自分がつくった彫刻にはサインを入れないのが流儀だ。自分の命よりも彫刻の命の方がはるかに長い。彫刻が残された時、つくり手の存在は邪魔になる。そんなふうに考えるからだ。

「円空さんがつくった木彫りの仏様のように、全国のいろいろな土地に私が彫った犬や猫がいて、地元の人たちに愛され続けるのが理想です。そのためには、できるだけたくさんの彫刻をつくらなければならないと思っています。一年につくれるのはたったの10体くらいですから、これからどれくらいの彫刻をつくれるか分かりません。人生が終わるまでに、一つでも多くの彫刻をつくること。それが私の目標ですね」

|

7年前に三重県の山間部にある知人の家を借りて、住居兼アトリエとしているはしもとみおさん。都会から離れることで、美術界の流行に惑わされることなく、自分が毎日接する風景や、愛犬との触れ合いだけを彫刻の糧とできるようになったと話します。アトリエでは、その愛犬・月くんが作業をするはしもとさんに寄り添ったり、自分の肖像彫刻の隣で横になったりして、取材陣を楽しませてくれました。この素敵な環境で、これからも素晴らしい彫刻を生み出していっていただきたいと思います。