着実に進化する再生可能エネルギー

|

サス:みなさん、こんにちは。シリーズも3回目になりましたが、SDGsの目標を達成するには、いろいろ課題や障壁があることがわかりました。でも目標達成に向かって努力することが、よりよい未来につながるんだというポジティブな気持ちをもって勉強会を続けたいと思います。さて、今回のテーマはエネルギーの問題です。

ゴー:これまた熱くなりそうなテーマですね。

サス:17の目標の中から、目標7の「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」と、目標13の「気候変動に具体的な対策を」について考えていきます。まず目標7から。詳しい内容は次の通りです。ターゲットは3つに絞りました。

「すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する」

[ターゲット]7.2

2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

[ターゲット]7.3

2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

[ターゲット]7.a

2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などの、クリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

※イメージ

|

ゴー:「エネルギーミックス」って、どういうことでしたっけ?

サス:日本語では「電気構成」と呼ばれてますね、火力、原子力、水力、太陽光、風力など、さまざまな発電方法をミックスすることで、安定した電力の供給ができます。

ゴー:「再生可能エネルギー」と「自然エネルギー」、どちらの言葉もよく耳にするけど、これらは同じものですか。

デベ:実は違うんです。話をはじめる前に、まず専門用語の整理をしますね。

再生可能エネルギーは略して「再エネ」と呼ばれてますけど、これは大きなカテゴリーで、太陽光、風力、水力、地熱などの自然エネルギーに加えて、バイオマスエネルギー、廃棄物エネルギー、温度差・濃度差エネルギーなども含まれます。

自然エネルギーのなかで太陽光と風力は気象条件によって発電量が変わるので「変動性再生可能エネルギー」、「VRE」と呼ばれています。えっと「VRE」って何の略でしたっけ?

サス:「Variable Renewable Energy」ですね。ふつうの再生可能エネルギーの略称が「RE」で「Renewable Energy」。これに「変わりやすい」を意味する「Variable」をつけたのが「VRE」です。

ゴー:自然エネルギーにおける日本の取り組みはどうですか。

サス:日本国内の自然エネルギーによる発電量の割合は、資源エネルギー庁の2019年電力調査統計などによる推計で18%を超えました。前年が17.4%だったので少し増えていますね。海外ではどうですか。

https://www.isep.or.jp/archives/library/

12541

デベ:ヨーロッパでは、すでに自然エネルギーの年間発電量の割合が30%を超える国が多くあり、この分野の先進国といわれるデンマークは84%に達しています。

ゴー:日本はちょっと遅れ気味かな。先進国はともかく、新興国の事情も考えないといけないですよね。

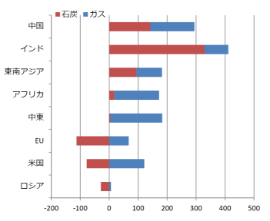

デベ:そうですね。中国は再生可能エネルギーに力を入れているけど、しばらくは化石燃料を使い続けなくてはならない。新型コロナウイルスで経済活動を抑制していた時期は、中国の大気がきれいになったという話もあったけど、やはりかなりの二酸化炭素量を排出しています。インドも化石燃料の依存度が高いです。中東やアフリカの国々もそうですね。

先進企業がリードする再エネへの転換

|

|

|

※イメージ

|

ゴー:日本はなぜ対応が遅れてるんでしょうね。

サス:太陽光にしても、風力にしても、再エネにシフトできる技術を日本はもっています。ただ、日本は多くのエネルギーを輸入に頼っているので、安定したエネルギー源の確保という観点からコストが安く備蓄のできる石炭火力を残そうとしています。

デベ:2019年の12月にスペインで開催された「COP25」でも、日本はもうしばらく石炭火力を残したいと発言したことで、世界から厳しい目を向けられ、不名誉な「化石賞」も受賞してしまいました。というのも国連は2020年までに石炭火力施設の建設をやめるよう各国に呼び掛けていたんです。ベルギーやルクセンブルクなどはすでに石炭火力は廃止済み、フランスは2021年に、イギリスやイタリアも2025年までに全廃すると表明しています。

主要地域における石炭及びガス火力発電容量の

増減見通し(2016-2040) 出典:資源エネルギー庁ウェブサイト (https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/sekainosekitankaryoku.html) |

ゴー:日本も早い段階で脱石炭を進める必要がありますよね。

デベ:脱石炭、脱炭素はビジネス界のトレンドでもあるんです。金融業界も大きく動き出しました。化石燃料関連の企業から投融資を引き揚げる「ダイベストメント」が、国際金融機関の間で急速に進んでるんです。日本のメガバンクも石炭火力事業向けの融資を控える方向に向かっていますね。

ゴー:「ESG」の影響もあるんでしょうね。

デベ:その通りです。環境のEcology、社会のSocial、企業統治のGovernanceを重視するESG投資はかなり浸透していますからね。最近では「物言う株主」であるアクティビストの環境版、「環境アクティビスト」も増えています。環境問題に詳しい国際的なNPOと機関投資家が組んで、環境保護に熱心でない企業に対して事業計画の見直しを働きかけるんです。

ゴー:なるほど。ここまでくると企業もエネルギー対策を考えざるを得ない。政府主導の国家政策としての指針を検討することも必要だけど、企業それぞれが各自の判断で再エネに取り組む姿勢が求められますね。

サス:実際に環境経営の推進役として再エネを積極的に導入する企業が増えてきました。国際イニシアティブの「RE100プロジェクト」が有名ですよね。

デベ:はい。「RE100」は「Renewable Energy100%」の略で、事業の運営を100%再エネでまかなうことを決定した企業が加盟しています。2020年6月15日時点で、世界の235社が加盟しています。アルファベット順でざっと見てもAccenture、Adobe、Appleなど世界的に影響力のある企業が名を連ねています。日本の企業も30社以上、加盟していますね。

※イメージ

|

サス:これからの企業にとって、化石燃料に対するスタンスは企業価値を問われるものになるわけですね。銀行は融資をしてくれない、株価は上がらない、社会的な評価も下がるなど、マイナスの要素が大きい。そんな時代になりつつあるんですね。

ゴー:ビジネスのトップランナーたちが、再エネ化をどんどんスタンダードにしていく。これは突破口になりそうですね。

温暖化を抑制する新しいテクノロジー

|

|

|

ゴー:地球温暖化の問題を解決する、イノベーションって何でしょう。

デベ:そうですね。3つの技術革新が重要といわれています。1つめは今まで話してきた再生可能エネルギーと充電・蓄電池です。2つめは「CCSU」と呼ばれる二酸化炭素回収活用技術。先進国が再エネ化を進めても、新興国はどうしても化石燃料を使わざるを得ない。ならば排出された二酸化炭素を回収して温暖化を防ごうというものです。そして、3つめは水素の活用です。

サス:再エネ推進には充電・蓄電池の技術革新がとても重要だという話を聞きます。

デベ:まったくもってその通り。再生可能エネルギーの課題は「需要に応じて発電ができない」ことですが、より高い性能をもつ充電・蓄電池が一般化すれば、この問題を解決できます。

ゴー:再生可能エネルギーの活用についてはどうでしょう。

デベ:再生可能エネルギーをつくる技術はかなり整ってきました。これからは、再生可能エネルギーを使う方法が大切になるでしょう。私は「バーチャルパワープラント」、「VPP」に注目しています。

ゴー:それはどういうものでしょう。

※イメージ

|

デベ:電力の供給を大規模な発電所の集中管理に依存するのではなく、使う側のエネルギーリソースを電力システムに活用するんです。工場や家庭などが保有する蓄電池、電気自動車やコンパクトな発電設備など、さまざまなエネルギーリソースを、IoTを活用したマネジメントシステムで遠隔操作によって統合・制御して、ひとつのバーチャルな発電所のように機能させる仕組みです。

サス:再エネを有効活用できますね。日本ではよく再エネが余って買い手がいないという話を聞きますけど、需要と供給のマッチングがうまくいきそう。

デベ:太陽光発電や風力発電の効率化はもちろん大切だけど、生産された再エネをいかに有効に活用するかというシステムの重要性は今後ますます高まっていくでしょう。電力の供給ポイントが分散しているので災害にも強く、電力供給の安定したインフラとしても期待度が高いです。

つくば市が大阪ガスと共同で導入した、

花き栽培でのトリジェネレーション。 下にあるプラスチック製の筒からCO2を投入する 出所:日経BP |

ゴー:二酸化炭素の回収技術はどうでしょう。

デベ:化石燃料の燃焼時に二酸化炭素を分離する技術ですが、以前は地中や海底に埋めるだけだったものが、最近では海洋植物の培養や農業に活用する方法も開発されています。それだけでなく大気中から二酸化炭素を回収するテクノロジーも研究が進み、ちょっと前までは実現性が疑問視されていたこの分野も大きく進化を遂げています。

ちょっと注目したいのはマイクロソフトが2020年の1月に発表した計画です。二酸化炭素の削減・回収・除去技術の開発に特化した10億ドルの基金を開設し、4年間にわたって資金提供するようです。この活動によって、マイクロソフトが1975年の設立以来の活動で排出してきた二酸化炭素をすべて相殺するとしています。

ゴー:水素はどうですか。

デベ:水素は大量に生産できないことが課題でしたが、最近は水素の量産を可能にする装置の開発が進んでいます。日本政府の主導で「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)」というイベントが東京で毎年開催されてきましたが、そこで「トップ10イノベーション」というのが発表されています。そこには水素に関連した興味深いイノベーションも紹介されていますね。

https://www.icef-forum.org/jp/top10/

ゴー:なかなか進まなかった「水素社会」ですが、ちょっと期待がもてそうですね。

いま気候変動のためにできることは

|

|

|

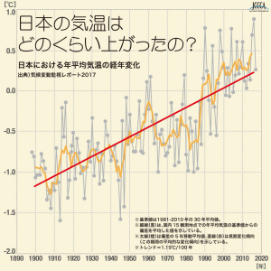

サス:次に目標13「気候変動に具体的な対策を」に移りますが、このテーマは今まで話してきた目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」と密接な関係がありますね。

デベ:そうですね。地球温暖化のような気候変動の主な要因は、化石燃料による二酸化炭素排出といわれてますからね。

サス:では「気候変動に具体的な対策を」の詳しい内容は次の通りです。ターゲットは3つ選んでいます。

「気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る」

[ターゲット]13.1

全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。

[ターゲット]13.2

気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

[ターゲット]13.3

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。

ゴー:COP25でもスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんが気候変動対策に切迫感がないとスピーチしてましたが、「緊急対策を取る」というところが重要ですね。そのせいか、最近では「気候非常事態宣言」を出す自治体が日本でも増えてきた気がします。

デベ:「CED」ですね。Climate Emergency Declaration。

ゴー:気候変動には、どんな対策が必要なのでしょう。

デベ:とてもシンプルなのですが、実行するのはなかなか簡単にはいかない。大きく分けると次の3つ、(1)脱炭素化、(2)大量消費の抑制、(3)環境保全といわれます。

サス:どうしても脱炭素化が重要課題になりますね。大量消費の抑制と環境保全にしても国家レベル、世界レベルのちょっとスケールの大きい話で、個人レベルでは自分事になりにくく、なかなか行動を起こしにくいところがあります。どうしても政府や企業まかせになってしまう。

ゴー:個人としてできることは一人ひとりの意識改革というか、電気の無駄づかいをしない、環境負荷の少ないクルマに乗る、できるだけゴミを出さないとか、よりサステナブルな生活を心がけるぐらいしかできないかなあ。

デベ:そうですね。個人では無理とあきらめるのではなく、どんな小さなことでも気候変動を抑えるためにコツコツできることを続けるのが大切だと思います。今はまだ決定打はないかもしれませんが、温暖化を一気に軽減するようなイノベーションが生まれることを期待したいですね。

※イメージ

|

第3回のまとめ

地球温暖化をくいとめる最重要ポイントは、二酸化炭素の排出を抑えること。

目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を達成して、再生可能エネルギーへの転化を。

目標13「気候変動に具体的な対策を」はいますぐ取り組みたい緊急のテーマ。

脱炭素化をメインに環境負荷の少ないサステナブルな生活様式へのシフトチェンジを。