お役立ち情報

適切な有給休暇管理に欠かせない

労働基準法の定義をわかりやすく解説

「リシテア 勤怠管理ソリューション」より勤怠管理・労務管理のお役立ち情報のご紹介です。

近年、働き方改革に関連した労働基準法の改正に伴い、労働制度の根本的な改革が進んでいます。とりわけ大きな課題といえるのが、働く人の健康・能力・意欲を確保する「年次有給休暇の確実な取得」であり、健全な企業経営のためには労働基準法の理解と遵守が必要です。

この記事では、適切な有給休暇管理に欠かせない労働基準法の定義についてわかりやすく解説します。

「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード

目次

労働基準法とは?

労働基準法とは、日本国憲法第27条第2項に基づき、1947年に制定された「労働条件の最低基準を定める法律」です。労働者の生存権の保障と幸福の追求を目的に、使用者が労働者に対して明示する労働条件の最低基準を定義したものであり、使用者が遵守すべき最低限のルールともいえます。

労働基準法に定められている労働条件には以下のようなものがあります。

- 労働契約の期間

- 賃金

- 労働場所

- 労働時間

- 休日・年次有給休暇

- 災害補償

- 就業規則

労働基準法は1947年の制定以降、時代や社会からの要請に合わせて何度も改正を繰り返しています。2018年7月には働き方改革関連法案が公布され、2019年4月より改正労働基準法が施行されました。

今回の改正労働基準法(働き方改革関連法)の代表的な施策は次のとおりです。

- 時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月から、中小企業:2020年4月から)

- 年次有給休暇の確実な取得(2019年4月から)

- 勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月から)

- フレックスタイム制の拡充(2019年4月から)

- 中小企業への割増賃金率における猶予措置の廃止(2023年4月から)

- 産業医・産業保健機能の強化(2019年4月から)

- 同一労働同一賃金(大企業:2020年4月から、中小企業:2021年4月から)

なかでも、企業が喫緊に取り組むべき課題である年次有給休暇の取得義務については、労働基準法の第39条に定義されています。年次有給休暇が付与される条件や付与日数の決め方などが規定されているため、使用者は法律に基づき、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して有給休暇を必ず取得させなければなりません。

従業員の労働状況を管理する人事・労務の現場では、対象となる従業員が確実に有給休暇を取得できるよう、より適切な有給休暇管理をおこなう必要があります。

年次有給休暇の基本的な内容

年次有給休暇(有給休暇)とは、取得しても働く人の賃金が減額されない休暇のことです。業種や業態にかかわらず、また正社員や短時間労働者などの区分なく、一定期間勤続した労働者に対して付与されるものです。労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりのある生活を保障することを目的としています。

2019年4月の改正労働基準法(働き方改革関連法)の施行により、年10日以上の年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については時季を指定して取得させることが使用者側に義務づけられました。これにより、現在は常時雇用の労働者のほとんどが、年次有給休暇取得義務の対象となっています。

年次有給休暇の取得義務化に伴い、企業は従業員ごとに年休取得の時季・日数・基準日を記載した「年次有給休暇管理簿」を作成し、年5日以上取得できているかを管理する必要があります。くわえて、作成した年次有給休暇管理簿は3年間保管しなければなりません。

なお、正式名称は「年次有給休暇」ですが「有給休暇」や「有給(有休)」「年休」のように略して使用されることもあります。

年次有給休暇の取得が義務化された背景

厚生労働省の調査によると、2018年において企業が1年間に付与した年次有給休暇は、繰り越し分を除き平均18.0日でした。そのうち労働者が取得した日数は9.4日で、取得率は52.4%という結果となっています。

参考:『平成31年就労条件総合調査』より(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaiyou01.pdf)

これまでの日本では、労働者が年次有給休暇の取得を遠慮する傾向が強く、国際的に見ても有給取得率の低さが問題視されていました。そこで、会社や同僚に対する配慮などで有給休暇を取得しづらい労働環境を改善・解決し、労働者の心身の健康保持とワークライフバランスを実現するために、企業の規模にかかわらず年次有給休暇を必ず取得させる方針が決定されたのです。

年次有給休暇の基本要件と付与に関するルール

年次有給休暇の付与要件は労働基準法に定められており、一定の要件を満たしたすべての労働者は有給休暇を取得する権利を有しています。使用者は法律を十分に理解し、対象となる労働者には確実に有給休暇を取得させる必要があります。

年次有給休暇が付与される要件

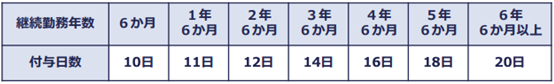

年次有給休暇は、雇い入れの日から6カ月継続勤務し、かつその期間の全労働日の出勤率が8割以上である場合に10日以上を付与しなければならないと、労働基準法第39条に定められています。また、最初の年次有給休暇が付与された日から1年が経過した日に、1年間の出勤率が全労働日の8割以上を満たしていれば、11日の年次有給休暇が付与されることになります。

通常の労働者に対する付与日数

参考:『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)

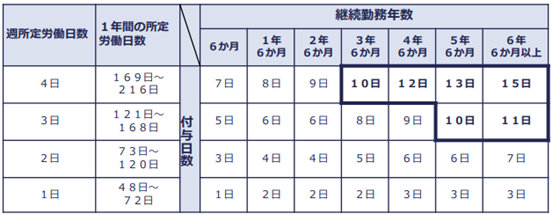

年次有給休暇の付与に正社員・短時間労働者の区別はなく、所定労働日数が少ないパートタイム労働者(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)などについても年休付与の対象となります。また、付与日数が10日以上(下表の太枠で囲まれた部分)であれば通常の労働者と同様に、2019年4月以降は年5日の年次有給休暇を取得させる義務が使用者に生じます。

所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

参考:『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)

付与条件にある継続勤務とは「事業場での在籍期間」を指し、労働者の勤務実態に即して実質的に判断されるものです。たとえば、定年退職後に嘱託社員として企業が再雇用したケースでは、継続勤務として取り扱う必要があります。

また、業務上の怪我や病気で休んでいる期間、育児休業・介護休業を取得した期間などについては、労働者が出勤したものとしてみなさなければなりません。

年次有給休暇の取得時季と時季指定義務

働き方改革関連法(改正労働基準法)における年次有給休暇の取得義務化に伴い、年5日については、付与した日(基準日)から1年以内に、使用者が時季を指定して確実に年休を取得させる必要があります。対象となるのは法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者で、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

たとえば4月1日入社のケースでは、その年の10月1日が年次有給休暇を付与した日(基準日)となります。この場合、使用者は労働者に対し、翌年9月30日までの1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。

ただし、労働者が自主的に5日以上の年次有給休暇を取得しているのであれば、使用者による時季指定は不要です。年次有給休暇の取得方法には「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「計画年休」の3つがあり、これらいずれかの方法によって取得した年次有給休暇の合計日数が5日に達した時点で、使用者が時季指定をおこなうことはできなくなります。

一方で、年休を取得できていない労働者がいれば、使用者側から声をかけるなどの対応・行動を起こさなければなりません。使用者側からの時季指定により年次有給休暇を取得させる場合は、労働者の意見を十分に聴取し、できる限り労働者の希望に沿えるよう努める必要があります。労働者の有給休暇取得状況を把握できるような仕組みづくりや、有給休暇の管理を効率化できるように最適な勤怠管理システムの活用も求められるでしょう。

適切な有給休暇管理の必要性

一定の要件を満たした労働者に対し、年次有給休暇を正しく付与しない・取得させないなどの違反が使用者に認められた場合は、罰則が科される可能性があります。年次有給休暇の取得が法律上義務化されたことにより、企業による適切な有給休暇管理の必要性はますます高まっているといえるでしょう。

たとえば、年5日の有給休暇を取得させなかった場合や、労働者の希望する時季に有給休暇を与えなかった場合において、使用者に30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第39条より)。このとき、罰金は労働者ごとに成立するものと考えられるため、仮に対象者が100人であれば3,000万円以下の罰金が科されることになります。

このような状況を回避するには、各企業の状況に合わせ、有給休暇取得の計画表を作成したり、最適な勤怠管理システムを導入したりして、従業員が確実に有給休暇を取得できるような体制を整えていく必要があります。

また、年次有給休暇の取得率を上げることは「働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる会社」「ワークライフバランスを実現している会社」として、企業のブランドイメージの向上や信頼の構築にもつながるものです。従業員のモチベーションアップや離職率の低下、さらに人材の採用活動や投資家からの評価にもよい影響を与えることを踏まえ、適切な有給休暇管理をおこなうことが大切です。

労働基準法を正しく理解して、有給休暇を適切に管理しよう

年次有給休暇(有給休暇)とは、業種や業態を問わず、一定期間勤続した従業員に付与される休暇のことを指し、取得しても賃金が減額されることはありません。

そのため、企業側は労働基準法に定められた、年次有給休暇の取得を守らないと、罰則が科される可能性があります。適切な有給休暇管理を行うために、十分な対策を心掛けましょう。

しっかりと対策をすることで年次有給休暇の取得率を上げることができれば、「働きやすい環境づくりを行っている会社」「ワークライフバランスを実現している会社」として、ブランドイメージの向上や従業員のモチベーションアップや離職率の低下につながります。

年次有給休暇はもちろん、積立休暇、振休、代休、看護・介護休暇、各種慶弔休暇のほか、お客さま独自の休暇など、さまざまな休暇管理が可能なシステムの導入を検討したい方や、選定にお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。

記事公開日:2023年7月27日

「リシテア 勤怠管理ソリューション」のサービス資料をダウンロード

関連コラム

みなし残業(固定残業)とは?企業が知るべき違法になるケースや導入メリットを解説

勤怠管理

2025年10月6日

裁量労働制で残業代は発生する?計算方法と注意点を解説

勤怠管理

2025年10月6日

有給休暇の年5日取得の義務とは?付与日の計算や取得を促す方法を解説

勤怠管理

2025年10月6日

36協定とは?残業時間の上限や届け出の手順をわかりやすく解説

管理勤怠

2025年10月6日

残業時間の上限規制とは?年間・月間の上限や36協定について解説

勤怠管理

2025年7月9日

子の看護等休暇とは?2025年4月法改正に伴う変更や取得条件を解説

勤怠管理

2025年7月9日

リシテア 勤怠管理ソリューション

サービスの特長がわかる【事例付き】資料2点セット