デジタルマーケティングソリューション

マーケティングオートメーション(MA)とは?ツールの比較・導入時に注目すべき4つのポイント・メリット・成功事例

近年マーケティングオートメーション(MA)という言葉が注目を集めています。

マーケティングオートメーション(MA)とは、獲得した顧客の情報を一元管理し、主にデジタルチャネルを通じたマーケティング活動を自動化する概念・ツールのことです。多くの顧客へのアプローチが必要な業務で作業効率を高めるために活用されています。

以前に比べると、マーケティング活動の現場でも導入が進みはじめていますが、依然として漠然としたイメージしか持っていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は「マーケティングオートメーションツールを比較・導入する際に注目すべきポイント」を確認しながら、マーケティングオートメーションに関する理解を深めていきましょう。

目次

資料ダウンロード

Salesforce Marketing Cloud Engagement

One to One(1to1)のコミュニケーションを実現するために必要な機能を備えたBtoC向けマーケティングオートメーションツール。Emailはもちろん、お客さまを起点としたマルチチャネルでの対応や複雑なカスタマージャーニーも簡単な操作で設定できます。

マーケティングオートメーション(MA)とは?

マーケティングオートメーションとは、顧客開拓のためのマーケティング活動を自動化する概念のことです。そして、そのためのツールを、マーケティングオートメーションツールと呼びます。

通常、新規顧客を獲得するには、見込み客に対して最適な情報を、適切なタイミングと方法で提供しなければなりません。しかし、それら全てを人の手で行うと、膨大な手間とコストがかかるため、状況次第では顧客獲得のチャンスを逃す場面も出てきます。

マーケティングオートメーションツールを導入すれば、人手が必要だった部分を自動化できるので、効率的なマーケティング活動が可能になります。

マーケティングオートメーション(MA)の導入メリット

マーケティングオートメーションツールを導入する主なメリットは、次の4点です。

- ・マーケティング活動の工数を減らせる

- ・見込み客を逃しにくくなる

- ・営業活動の属人化を避けられる

- ・高度な分析が可能になる

マーケティングオートメーションツールは、それまで人の手に頼っていたマーケティング活動を自動化できるため、工数削減が期待できます。これにより、人材不足に悩む企業でも、大企業並みのマーケティング活動を展開できるようになるかもしれません。

また、上述したように、従来のマーケティング活動では、見込み客に対して適切なアプローチができなければ、顧客獲得のチャンスを逃す場合があります。しかし、マーケティングオートメーションツールでは、見込み客への適切な情報提供が可能です。そのため、見込み客の取りこぼしを防ぎやすくなります。

そして、特定の営業担当者に依存しにくくなるのも、マーケティングオートメーションツール導入のメリットです。適切な情報提供により、ナーチャリングが完了した見込み客を営業担当者に引き継ぐことで、会社全体での受注率を高めやすくなるためです。

最後に、マーケティングオートメーションツールを導入すると、高度な分析も可能になります。マーケティングオートメーションツールでは、Webサイトの閲覧履歴やメールの閲覧回数、ダウンロードした資料内容などの一元管理が可能になるためです。

ポイント①:自社の業態に合わせて必要な機能が揃っているか

次にマーケティングオートメーションツールを比較・導入する際に、注目すべき4つのポイントを解説します。まず大切なのは、自社に必要な機能が揃っているかです。

マーケティングオートメーションツールに搭載されている機能は大別して「BtoB向け」と「BtoC向け」がありますので、それぞれどのようなものか見ていきましょう。

■BtoB向けの機能

BtoB向けは見込客の育成と管理にフォーカスしたものが多く、想定されている取扱いリード数がおよそ500〜10,000程度と少ないのが特徴です。BtoB向けはマーケティング対象が組織(会社)であり、個人の購買行動とは意思決定プロセスや購入検討期間が異なることが多いです。そのため「狭く深く」ホットリードを育成するために設計されているのが、BtoB向けのマーケティングオートメーションです。

■BtoC向けの機能

BtoC向けはマーケティング対象が個人ということもあり、扱うデータ量がBtoB向けに比べて非常に大きいことが特徴で、100,000〜数百万におよぶ規模の見込客の行動履歴や購買データが扱われることがあります。扱う情報量が多いため大規模なデータに耐えられるような仕様になっていることが重要です。

またデータ量が大きいだけでなく、BtoCの場合、購入の意思決定にいたるまでのプロセスの特徴上、販売チャネルや顧客接点を獲得するポイントが多様化するため、いわゆるオムニチャネルへの対応という点も重要になってきます。店頭(オフライン)とWEBサイト(オンライン)といった区分けだけでなく、オンラインでも、自社ECサイトや、各種ECモール上での出店なども含めて、リード獲得ポイントは多岐に渡りますので、それらのデータをしっかり統合・管理できるような機能があるかどうかといった観点が必要になります。

そのような背景もあって、BtoC向けのマーケティングオートメーションは、「CCCM(Cross-channel campaign management)」と呼ばれることもあります

また、BtoC向けとBtoB向けでは必要となる機能が大きく異なるのはもちろんのこと、マーケティングオートメーションツールを使用して追いかけるべきKPIも異なります。BtoB向けの場合、ホワイトペーパーなどの資料ダウンロードやメール配信によるセミナー案内など通じた見込客の育成が重要になることが多く、そのような施策の運用・管理に長けたツールを選択することが必要でしょう。今回は以下より、主にBtoC向けのマーケティングオートメーションツールを想定して解説していきます。

ポイント②:使用したいシステムと連携できるか

マーケティングオートメーションはその活用範囲が広く、本格的に活用すればするほど、連携すべきシステム・ツールも多くなります。大規模サイトやサービスになれば、顧客管理システムも専用のものが導入されている場合があり、それら既存システムとの連動が必要になるでしょう。自社サイト上での閲覧履歴や購買履歴に連動した形でキャンペーンやクーポンを出し分けたりする場合は、CMSなどWebサイトの運用システム側との連動も必要になります。

このように他システムとシームレスな連携が可能であれば、より広い範囲で効率的にマーケティング施策の実行を自動化できるようになるため、運用工数が削減されるだけでなく、より精度の高いOne to Oneマーケティングが実現できるでしょう。

この点を深く考えずに「とりあえず導入して、運用は後で考える」といった見切り発車をしてしまうと、導入直後からつまずきやすくなります。 マーケティングオートメーションは「オートメーション」とあるがゆえに「すべてのマーケティング施策が自動化」と考えてしまう方がいますが、1つのシステムやツールのみで完結する施策は多くありません。何かしら関連システムとの連携することではじめて「高度な自動化」が実現できるようになるため、システムやツール間の連携対応可否については事前に確認することが重要です。

ポイント③:自社のシナリオ設計に合ったツールか

マーケティングオートメーションを活用してビジネス成果につなげていくためには、「MAツールによる業務自動化」の前に、ペルソナ設計やカスタマージャーニー設計、スコアリング設計などのシナリオ設計が必要です。そのため自社のシナリオ設計に適合した機能や操作性を持つツールかどうかを吟味することが、MAツール導入の際に重要なポイントとなります。 自社のマーケティングモデルにおいて、たとえばデータ分析関連の機能が重要であったり、それに関する外部システムとの連携が必須であったりする場合は、それらへの対応可否の確認は欠かせません。具体的には小売業でポイント管理と連動したシナリオ設計が重要であれば、CRM関連の外部システムとの連携性についても注意を払っておく必要がありますし、大型ECサイトなどのようにレコメンドエンジンやマイページを通じた再訪・再購入施策が重要になる場合は、それらに適したツールとの連携のしやすさなども確認が必要となるでしょう。

ポイント④:データ量や保有期間はどれくらいか

業態の違いによって取り扱うユーザ数が異なってくるので一概には言えませんが、前述した通り、BtoCとBtoBでは扱うデータの種別や分析・アプローチ方法も異なり、取り扱うリード数に100倍以上差がつくことも多いです。また顧客の検討期間や購入への意思決定プロセスの違いによって、長期間のデータを保持したうえで分析や施策実行が必要になる場合もあるため、自社のビジネスモデルやマーケティングモデルを踏まえて、MAツール側で対応可能なデータ量やそのデータ保有期間が適切な仕様になっているか、という点を確認する必要があるでしょう。最近は保管されているデータを分析するのに機械学習を用いておこなうマーケティングオートメーションツールも存在します。その場合は顧客の行動履歴なども含めてより大量・長期間のデータ蓄積が必要になるため、膨大なデータ量に耐えられるツール選定が必要になります。また、当然のことながら扱うデータの量とコストは直結します。自社のマーケティング活動の中でマーケティングオートメーションによって具体的に何がしたいのか、その場合どのくらいのデータを管理する必要があるのかを慎重に見極めてツール選定する必要があるでしょう。

マーケティングオートメーション(MA)の成功事例

マーケティングオートメーションツールの導入による、成功事例を紹介します。

学生キャリア教育や新卒就活支援事業を展開するA社では、各学生に合わせた配信ができていないことや、メール開封率が課題でした。また、Googleスプレッドシートで顧客管理をしていたため、毎年1万人単位で増える顧客と蓄積データを管理しきれなくもなっていました。

そこで導入されたのが、マーケティングオートメーションツールと、連携設定ができる支援ツールです。導入後はスムーズな顧客管理が実現し、学生の行動スコアをもとにした配信も可能になりました。

メール開封率もアップし、学生の利用頻度が高いLINEと連携したことで、イベントへの参加回数も増えています。

まとめ

今回は、マーケティングオートメーションツールを選定する際に、注目すべき4つのポイントを中心に紹介しました。ツール選定においてまず重要なのはマーケティングオートメーションツールでは何ができるのかをよく知ること、そして自社の業務とどう結びつけて効率改善していくかを「導入前の準備の段階で洗い出すこと」です。

マーケティング活動に求める成果向上や業務効率改善といった目的を明確にし、そのために必要な機能はどのようなものかを自ら理解しておくことが重要なのはもちろんのこと、それらを一緒に整理して的確な提案をしてくれるような信頼できるシステムベンダーの存在も同様に重要です。マーケティングオートメーションツールの比較だけでなく、CRMや分析システムとの連携などマーケティング業務全体を考えた導入をぜひ検討してみてください。

MA関連ソリューション

関連する調査レポート

関連コラム

- デジタルマーケティングとは?今さら聞けないマーケティング基礎知識・資格・導入メリット

- デジタルマーケティング戦略の立案方法【基本編】

- 【入門】AI(人工知能)・機械学習とは?その種類とマーケティング手法・成功事例

- AI・機械学習で変わるマーケティングとは?

- オムニチャネルとは?マルチチャネルとの違いとオムニチャネル戦略成功のポイント

- 他社成功事例から学ぶオムニチャネルマーケティング

- 顧客との関係性を向上させるCRMツールの選定ポイント

- 会員管理システム(CRM)とは?導入して売り上げにつなげる手法を徹底解説

- CMSとは?初心者でもわかるCMSの種類、メリット、導入事例【おすすめは?】

- CMS選定で失敗しない!CMSを選ぶポイント

おすすめコンテンツ

日立ソリューションズが考えるデジタルマーケティングについてご紹介します。

デジタルマーケティングに関するトレンド、ノウハウなどを研究成果としてお届けします。

ホワイトペーパー ダウンロード

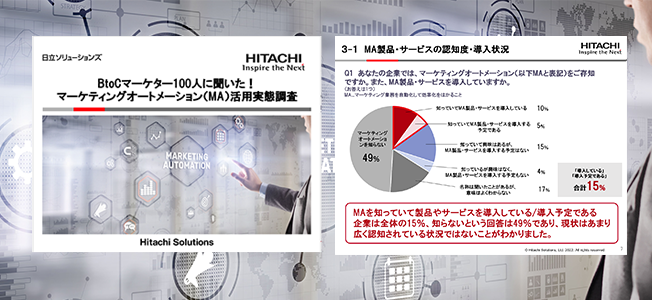

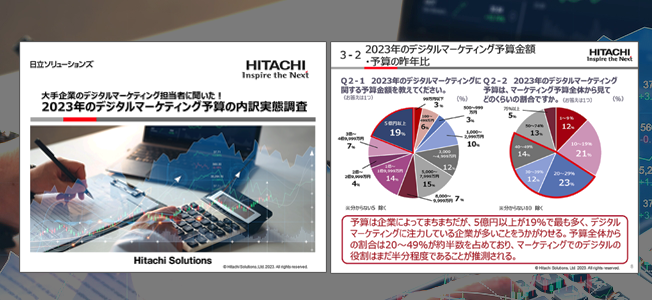

専用体制で運用はしているが、セグメント管理や分析に課題あり!? 「BtoC企業のMA/CCCM導入・運用状況調査レポート」

お役立ち資料DL

マーケティング担当者200人に聞いた「BtoC企業のMA/CCCM導入・運用状況調査レポート

閲覧が多い記事

Tagで絞り込む